書籍紹介

人間文化研究機構に所属している研究者の書籍を紹介します。

2025.10.27

[2025-04]

【国際日本文化研究センター】

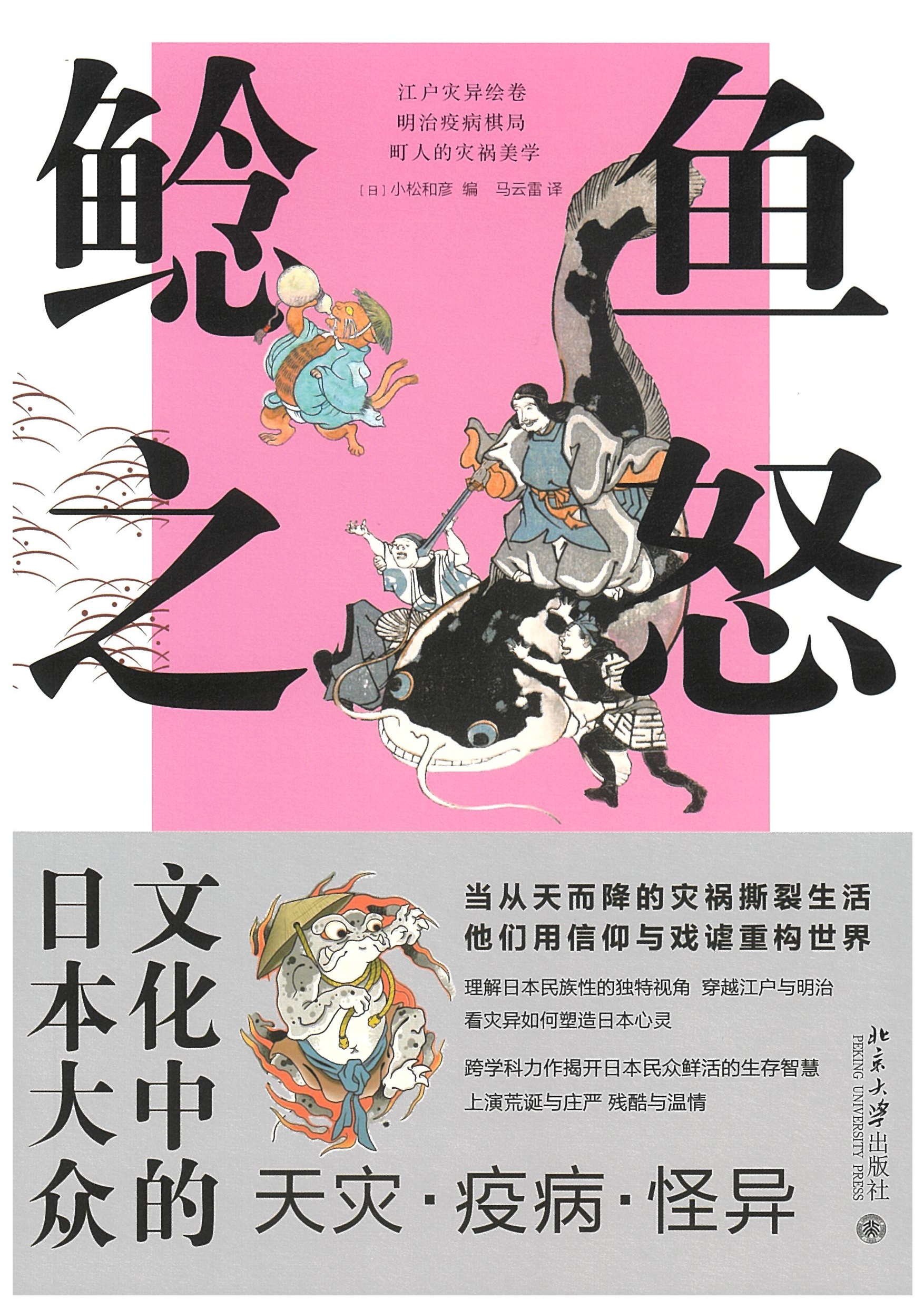

『鯰魚之怒:日本大衆文化中的天災・疫病・怪異』中国語翻訳版『ナマズの怒り―日本大衆文化における天災・疫病・怪異』

編 者:小松和彦

翻訳者:馬雲雷

出版社:北京大学出版社(2025年8月)

ISBN番号:9787301355374

古代から現代に至るまで、大衆を無名の作者と位置づけ、地震、火事、疫病などの「禍 (わざわ)い」に襲われた人々が生み出した、文学 ・絵画 ・芸能 ・信仰を解き明かす。「日文研大衆文化研究叢書」シリーズの中国語翻訳版第1弾。

2025.05.14

[2025-03]

【国際日本文化研究センター】

怪異・妖怪とは何か

監 修:小松 和彦

編 者:廣田 龍平、安井 眞奈美

出版社:河出書房新社(2025年4月)

ISBN番号:9784309714813

本書は近年、飛躍的に進む怪異・妖怪研究の中で、怪異・妖怪の定義、多様化する方法論、グローバルな比較研究など、今後の研究に不可欠なテーマを扱った論集。「怪異・妖怪学コレクション」第1巻(全6巻)。「怪物」の人類学的論考(ムシャーバシュ著)邦訳も初所収。

2025.04.15

[2025-01]

【国際日本文化研究センター】

グローバル時代を生きる妖怪

編 者:安井 眞奈美

出版社:せりか書房(2025年3月)

ISBN番号:9784796704021

「妖怪」を理論化し、歴史化する道筋を示した日文研妖怪文化研究叢書の第5巻目。小松和彦を筆頭に、英語圏の妖怪研究第一人者マイケル・ディラン・フォスターら錚々たる妖怪研究者が、コロンビア大学シラネ・ハルオの論考を元に議論する。待望の日・英用語集付き。

2025.03.25

[2024-08]

【国際日本文化研究センター】

ファッションと東アジアの近代

編 者:劉 建輝、西村 真彦、森岡 優紀

出版社:法藏館(2025年3月)

ISBN番号:9784831856562

日文研と「国際日本研究」コンソーシアムの主催で開催した、海外シンポジウム「服飾・装飾から考える東アジアの近代」での報告や議論を元にした刊行物。日中韓三カ国におけるファッションの発展とその影響の広がりをたどり、近代化の過程を考察する。

2025.03.25

[2024-07]

【国際日本文化研究センター】

植民地帝国日本とグローバルな知の連環:日本の朝鮮・台湾・満洲統治と欧米の知

編 者:松田 利彦、陳 姃湲

出版社:思文閣出版(2025年3月)

ISBN番号:9784784220915

日本本国と植民地台湾・朝鮮、「満洲」で形成された帝国の知は、西欧近代の知といかなる連環性をもっていたのか。西欧の知と帝国の知の交錯、日本人と被支配民族の知の対抗/協調/変奏関係を読みとき、植民地帝国日本の知の世界史的意義を考えた共同研究の成果。

2025.03.18

[2024-06]

【国際日本文化研究センター】

〈無常〉の変相と未来観 : その視界と国際比較

編 者:荒木 浩

出版社:思文閣出版(2025年3月)

ISBN番号:9784784220977

「ソリッドな〈無常〉/フラジャイルな〈無常〉」をテーマとする共同研究の論集。Ⅰ〈無常〉とは何か、Ⅱ古代の文学と〈無常〉、Ⅲ中世の〈無常〉を問い直す、Ⅳ〈無常〉の表象と変相、Ⅴ近代と〈無常〉、Ⅵ国際的〈無常〉論と展開し、日本をめぐる推移の世界観を問う。

2025.03.12

[2024-05]

【国際日本文化研究センター】

デジタルヒューマニティーズが拓く人文学 : 日韓研究者の対話 / 디지털 휴머니티즈가 개척하는 인문학 : 한일 연구자의 대화

編者:鄭 炳浩、松田 利彦、馬場 幸栄

저자:고려대D-HUSS사업단、국제일본문화연구센터

出版社:晃洋書房(2025年3月)

출판사:보고사(2025년 2월)

ISBN番号:9784771039483(日本語)

ISBN번호:9791165877927(한국어)

日文研が韓国・高麗大学文科大学と共催したデジタルヒューマニティーズ(DH)にかかわるシンポジウムの記録論集。文学・歴史学・民俗学など多様な人文学研究者と情報学研究者が、データベースの制作やDHを活用した研究成果について語り、DHの行く末を展望する。

2024.12.04

[2024-03]

【国際日本文化研究センター】

「かのように」の古文書世界 : コミュニケーションの史的行動学

編 著:リュッターマン・マルクス

出版社:彩流社(2024年11月)

ISBN番号:9784779130113

「古文書学」と古典学、思想史・文化社会学・言語学・メディア学などとの論理的包括性を提示する論集。

様式・機能・伝存を作法・表現や心情発露にいたる記号論と結ぶことによって行動学として捉え直し、「置換え」および「翻訳」のメカニズムから媒体の諸要素を分析。

2024.10.24

[2024-01]

【国立国語研究所】

ことばと公共性 ―言語教育からことばの活動へ

編著者:牛窪 隆太、福村 真紀子、細川 英雄

著 者:秋田 美帆、有田 佳代子、市嶋 典子、尾辻 恵美、佐藤 正則、白石 佳和、田嶋 美砂子、徳田 淳子、中川 正臣、福永 由佳、松田 真希子、三代 純平

出版社:明石書店(2024年10月)

ISBN番号:978-4-7503-5838-3

本書では「公共性」(公的なもの、開かれたもの、共通するもの)を軸として、言語教育と公共の接点を探ります。そして、「ことばの活動」として再提起することにより、未来志向(フィードフォーワード)型の議論を展開します。

2024.04.18

[2023-17]

【国際日本文化研究センター】

日本の小説の翻訳にまつわる特異な問題 : 文化の架橋者たちがみた「あいだ」

著 者:片岡 真伊

出版社:中央公論新社(2024年2月)

ISBN番号:9784121101488

日本文学は「どうしても翻訳できない言葉」で書かれてきた、と大江健三郎はいう。その背景には、戦後期に英訳された際、改変された川端、谷崎、三島らの小説があった。一体何が文化の架橋者たちを改変へと駆り立てたのか。翻訳・出版現場にまつわる一次史料を手掛かりに、原著者・翻訳者・編集者の葛藤の根源と異文化接触面の実相を解き明かした一冊。

2024.03.15

[2023-13]

【国際日本文化研究センター】

貴族とは何か、武士とは何か

著 者:倉本 一宏

出版社:思文閣出版(2024年2月)

ISBN番号:9784784220779

『貴族とは何か、武士とは何か』は、第一部「古代」、第二部「中世」、第三部「近世・近代」、第四部「武士の国際比較」に、計38名の執筆者による意欲的な論文を収めた。日本史上最重要なこのテーマについて、今後の研究の指針となる論集であると自負している。

2024.03.06

[2023-14]

【人間文化研究機構】

デジタル時代の図書館とアウト・オブ・コマースをめぐる著作権法制

著 者: 鈴木 康平

出版社:勁草書房 (2024年2月)

ISBN番号:9784326404384

図書館資料のデジタル化とオンラインアクセスを求める流れが世界的に加速するなか、図書館がその本来的使命を果たすために、解決すべき課題とは。

著作権上の「絶版等資料」概念に着目し、類似概念とされるアウト・オブ・コマースの比較法研究を通じて、我が国の著作権法制への展望を示す本格的研究書。米国のデジタル貸出理論モデル(CDL)にも言及。

2024.01.16

[2023-12]

【国際日本文化研究センター】

労働と身体の大衆文化

編 者:大塚 英志、星野 幸代

出版社:水声社(2023年12月)

ISBN番号:9784801007789

戦後の大衆文化の方法や美学の多くが戦時下に出自があるとした日文研・大衆文化プロジェクトの成果を踏まえ、映画、バレエ、うたごえ運動、仮装アナウンサーなど、身体性や身体表現に着目しながら戦時下の「地続き」としての戦後大衆文化のあり方を「内地」だけでなく「外地」を視座に入れ描き出す論文集。『運動としての大衆文化』の姉妹編。

2024.01.16

[2023-11]

【国際日本文化研究センター】

宗教・抗争・政治:主権国家の始原と現在

編著者:苅部 直、瀧井 一博、梅田 百合香

出版社:千倉書房(2023年12月)

ISBN番号:9784805113127

秩序形成において、政治・法・宗教の三者がどのようにからみあいながら影響を及ぼしているのか。民族紛争や宗教勢力によるテロの噴出といった問題を抱える現代世界で、この問いは改めて重要性を増している。政治哲学の古典的難問に現代的な観点から討究した共同研究の成果。

2023.12.19

[2023-10]

【国際日本文化研究センター】

接続する柳田國男

編 者:大塚 英志

出版社:水声社(2023年12月)

ISBN番号:9784801007772

柳田國男の「学問」をメディア論・情報論・ジェンダー論などの新しい立ち位置からの読み直しと方法論の歴史的検証によって「現在」に接続することで人文知の拡張の可能性を大胆に示す野心的論集。

2023.10.24

[2023-09]

【国際日本文化研究センター】

巫・占の異相 : 東アジアにおける巫・占術の多角的研究

編 者:吉村 美香

出版社:志学社 (2023年8月)

ISBN番号:9784909868107

中国殷代の甲骨文から始まり、古代・中世の日本列島や琉球、朝鮮の様々な占・巫術を経て、現代の沖縄・横浜中華街の占いまでを論じた日文研での共同研究会の成果論集。

日本列島を軸とした占術と巫術の空間的・ 歴史的な展開が多面的に浮かび上がる。

2023.09.05

[2023-07]

【国際日本文化研究センター】

明治維新と大衆文化

編 者:瀧井 一博、アリステア・スウェール

出版社:思文閣出版(2023年3月)

ISBN番号:9784784220571

文芸や雑誌、錦絵新聞といった明治初期の日常生活に密接したメディアを題材としてとりあげ、それらの江戸文化からの連続性を見据えながら、文明開化の源流を問い直す野心的論集。

2023.08.22

[2023-06]

【国際日本文化研究センター】

縮小社会の文化創造 : 附:「縮小社会のエビデンスとメッセージ」展の記録

編 者:山田 奨治

出版社:思文閣出版(2023年8月)

ISBN番号:9784784220625

「豊かさ」が文化を生み出してきた従来から転換し、社会が縮小する時代に人々が享受する文化とはどのようなものになるのか。日文研での共同研究会をもとに、多様な専門家が問題提起を行う。京都国際マンガミュージアムで行われた企画展の記録も掲載している。

2023.05.25

[2023-04]

【国際日本文化研究センター】

徳川家康:弱者の戦略

著者:磯田 道史

出版社:文藝春秋 (2023年2月)

ISBN番号:9784166613892

近年、家康の実像は書き換えられつつある。戦国史の最新研究をふまえ、彼が信長・信玄・秀吉といった圧倒的強者を相手に生き残り天下人となれた背景を解説。弱者であったればこそ取り得た戦略、また幕府の永続に繋がった思想・行動・死生観を分析し家康の実像に迫った。

2023.05.19

[2023-05]

【国立民族学博物館】

Mischief of the Gods: Tales from the Ethiopian Streets

著者:川瀬 慈

翻訳:Jeffrey Johnson

出版社:Awai Books (2023年6月)

ISBN番号:1937220117

エチオピアのストリートに生きる人々との交流を綴った『ストリートの精霊たち』(川瀬 慈、2018年、世界思想社、第6回鉄犬ヘテロトピア文学賞受賞)の英訳版。Awai Books(ニューヨーク/東京)より刊行。

2023.04.18

[2023-03]

【国際日本文化研究センター】

ヌードの東アジア:風俗の近代史

編 者:井上 章一、斎藤 光

出版社:淡交社 (2023年3月)

ISBN番号:9784473045522

現代人の暮らし振りは、東アジア各地で、そうちがいません。グローバリズムが、あまねくおよんでいます。しかし、19世紀だと、日韓、日中のあいだに、そうとうな溝がありました。そのズレをうすめる近代化は、各地域へどう作動したのかを、テーマごとにおいかけます。

2023.03.08

[2022-15]

【国際日本文化研究センター】

蜘蛛の巣上の無明 インターネット時代の身心知の刷新にむけて

編 者:稲賀 繁美

出版社:花鳥社(2023年2月)

ISBN番号:9784909832726

本書は「蜘蛛の巣」を鍵言葉に、人類の想像力がいかに蜘蛛の巣状に連動し、それが従来の研究方法をいかに刷新するのか、電子媒体を「蜘蛛の巣」webとして捉えることで、そこに潜む危険とも裏腹の将来像を、特定の専門分野の枠組みを横断して探究する。

2023.03.03

[2022-14]

【国際日本文化研究センター】

まんが表現教育論 : 実験と実践

編 者:大塚 英志、山本 忠宏

出版社:太田出版 (2023年2月)

ISBN番号:9784778318451

まんがという表現を「方法」に還元し、それを学生たちと創作過程で「実践」することで、人文研究に「仮説」と「検証」の過程を持ち込み、「研究」と「教育」を統合する国内外における15年に渡る教育実践の報告。

2023.01.05

[2022-12]

【国際日本文化研究センター】

想像する身体 上巻:身体イメージの変容 下巻:身体の未来へ

編 者:安井 眞奈美、ローレンス・マルソー

出版社:臨川書店(2022年12月)

ISBN番号:9784653046318 / 9784653046325

本書上下二巻は、日文研共同研究会「身体イメージの想像と展開」(安井眞奈美、ローレンス・マルソー代表、2018〜2022年)の成果をまとめた出版物です。これまでの身体イメージを問い直し、次代を生きる身体の可能性について論じています。

2022.12.19

[2022-11]

【国際日本文化研究センター】

ポストコロニアル研究の遺産ー翻訳不可能なものを翻訳する

編 者:磯前 順一、タラル・アサド、酒井 直樹、プラダン・ゴウランガ・チャラン

出版社:人文書院(2022年12月)

ISBN番号:9784409041222

〈翻訳不可能なものの翻訳〉をめぐる、ポストコロニアル研究を牽引してきた最前線の研究者たち、スピヴァク、アサド、酒井直樹、汪暉らによる一大総括にして、新たな出発点。磯前順一を中心とする日文研・コーネル大学・翰林大学校共催の国際会議の成果。

2022.10.13

[2022-10]

【国際日本文化研究センター】

「満洲」という遺産:その経験と教訓

編著者:劉 建輝

出版社:ミネルヴァ書房(2022年09月)

ISBN番号:9784623088720

帝国日本最大の植民地である「満洲」は、中国をはじめ、日本や朝鮮、ソ連などの周辺地域といかなる関わりを持っていたのか。本書では、構造的かつ多角的な視点から「満洲」の全体像を構築し、あわせてその中国や日本、朝鮮などに及ぼした歴史的な役割と意味を追究する。

2022.09.01

[2022-09]

【国際日本文化研究センター】

ポップなジャポニカ、五線譜に舞う 19〜20世紀初頭の西洋音楽で描かれた日本

編著者:光平 有希

出版社:臨川書店(2022年3月)

国際日本文化研究センターに所蔵されている日本を題材にしたシートミュージック(西洋で大衆向けに出版されたピアノや歌の小楽曲の楽譜)を対象に、19世紀初頭から音楽史・音楽産業史上の転換期と考えられる第一次世界大戦頃までの足跡を目録風に辿る。

音楽・楽譜装画での描かれ方から当時の西洋人の「日本」像を明らかにする画期的試み。

2022.07.01

[2022-07]

【総合地球環境学研究所】

環境問題を〈見える化〉する 映像・対話・協創

著 者:近藤 康久、ハイン マレー編

出版社:昭和堂(2022年3月)

映像やワークショップなどのツールを用いた〈見える化〉の事例から、私たちが身近な環境問題に向き合うためのプロセスを学ぶ。

2022.04.19

[2022-06]

【国際日本文化研究センター】

妖怪文化研究の新時代

編 者:小松 和彦、安井 眞奈美、南郷 晃子

出版社:せりか書房(2022年3月)

日文研大衆文化研究プロジェクト6年間の怪異・妖怪研究の軌跡。妖怪研究の第一線で活躍する面々によるシンポジウムや、中国の新聞「中国社会科学報」に掲載された妖怪研究の論考、怪異・妖怪伝承データベース誕生の経緯など、これからの妖怪研究を考えるヒントが満載。

2022.04.13

[2022-01]

【国際日本文化研究センター】

メキシコ漫画イストリエタ 民俗文化としての漫画表現

編 者:アルバロ・エルナンデス

出版社:思文閣出版(2022年3月)

本書が「メキシコの漫画」を扱う本としては日本語で初の書籍であり、20世紀半ばの作品を中心に、メキシコの漫画の表現史についてまとめている。日本の漫画研究とメキシコ漫画研究の架け橋であり、現代社会の形成に深く貢献した漫画表現の理解に貢献する書籍である。

2022.04.08

[2021-28]

【国際日本文化研究センター】

西川祐信『正徳ひな形』 - 影印・注釈・研究 -

編 者:石上 阿希、加茂 瑞穂

出版社:臨川書店(2022年2月)

江戸時代における小袖のデザイン参考本として広く活用された雛形本。京の書肆八文字屋と浮世絵師西川祐信が手がけ、明治の世にまで大きな影響を与えながらも現存のきわめて少ない『正徳ひな形』(正徳3年/1714)を影印・翻刻・注釈編、論文編の二部構成によって詳説。

2022.04.08

[2022-02]

【国際日本文化研究センター】

帝国のはざまを生きる 交錯する国境、人の移動、アイデンティティ

編 者:蘭 信三、松田 利彦、李 洪章、原 佑介、坂部 晶子、八尾 祥平

出版社:みずき書林(2022年3月)

〈帝国のはざまを生きる〉という視角から「大日本帝国」崩壊後の東アジア社会における脱植民地化やポストコロニアル状況を考察する日文研共同研究の成果論集。複数帝国のはざまでその巨大な力に立ち向かい、あるいはすり抜ける主体としての民衆に注目する。

2022.04.08

[2021-29]

【国際日本文化研究センター】

狙われた身体 病いと妖怪とジェンダー

著 者:安井 眞奈美

出版社:平凡社(2022年2月)

新型コロナウイルスは「見えない敵」と比喩されるが、古くから病いや痛みは、身体を狙う敵として錦絵や妖怪画などに描かれた。本書は「狙われる」身体という視点から、人々が危険に向き合い対処してきた様子を、人類学や民俗学、ジェンダー研究の視点から解明する。

2022.03.09

[2021-27]

【国際日本文化研究センター】

戦後日本の傷跡

編 集:坪井 秀人

出版社:臨川書店(2022年2月)

傷跡――いまだ終わらない、完結しない過去、癒しがたく忘却することのできない経験が現在に息づく、現在進行形の語りによって語られる、過去の時間と現在の時間が交錯する場所。戦争経験の傷跡を生き続けたアジアと日本の戦後社会を考察した24本の論考を収録。

2022.03.08

[2021-26]

【人間文化研究機構】

地域歴史文化継承ガイドブック 付・全国資料ネット総覧

監修:人間文化研究機構「歴史文化資料保全の大学・共同利用機関ネット」

編集:天野 真志、後藤 真

出版社:文学通信(2022年3月)

地域の歴史や文化の、何をどう守り伝えていけばいいのか。最新の研究と実践からその方法を紹介する入門書。自治体、博物館、文書館、図書館、また地域資料の災害対策、保存・継承に興味のある方必携!

2022.03.02

[2021-25]

【国際日本文化研究センター】

東アジアにおける哲学の生成と発展 間文化の視点から

編著者 : 廖 欽彬、伊東 貴之、河合 一樹、山村 奨

出版社 : 法政大学出版局(2022年2月)

近代において、西洋文明やその学問と遭遇した東アジアの知識人たちは、様々な葛藤を経て、如何に独自の哲学を構築し得たのか。また、今日、東アジアから、如何なる世界哲学を構想し、発信することが可能なのか。日文研における共同研究会の画期的な成果。

2022.02.08

[2021-24]

【国際日本文化研究センター】

物語消費論「ビックリマン」の神話学

著者:大塚 英志

出版社:星海社(2021年7月)

本書は1989年に刊行された同名書籍の復刻版である。

当時はマーケティング理論として転用されたが、 Marc Steinberg による抄訳「World and variation: The reproduction and consumption of narrative」(『Mechademia』5-1,2010)以降、海外でメディアミックス論やファン参加論として引用、言及が多数なされるようになり、日本語版を復刻した。

2022.01.28

[2021-23]

【国立歴史民俗博物館】

Uncertain Powers: Sen’yōmon-in and Landownership by Royal Women in Early Medieval Japan

著者:河合 佐知子

出版社:Harvard University Asia Center (2021年11月)

中世女院の荘園経営とそこから生み出される「力」を、宣陽門院(1181-1252)をもとに比較検討。オーソリティ(政治社会的に認められる権利)と「パワー」(実際に人やモノを動かす力・影響力)の差に注目し、「力」獲得における方策と努力の必要性を具体的に説明。

2022.01.19

[2021-22]

【人間文化研究機構】

人類社会における食物分配 Food Sharing in Human Societies: Anthropological Perspectives

著者:岸上 伸啓

出版社:Springer(2021年12月)

カナダ・イヌイットやアラスカのイヌピアットの食物分配の実践を事例として、人類の食物分配について論じた本。あわせて同分野の研究史を紹介し、理論的検討も行っている。

2021.12.13

[2021-19]

【国際日本文化研究センター】

〈キャラクター〉の大衆文化 伝承・芸能・世界

著者:荒木 浩、前川 志織、木場 貴俊 編

出版社:KADOKAWA(2021年11月)

日本の大衆文化のコアといえる「キャラクター」を、古今の様々な事例から論じる。日本人の美人観、戦隊ヒーローと古典芸能、映画「シン・ゴジラ」と古代神話、等々、大衆文化や創作文化を考えるうえで重要なテーマに迫る。「日文研大衆文化研究叢書」シリーズの第4弾。

2021.12.13

[2021-20]

【国際日本文化研究センター】

身体の大衆文化 描く・着る・歌う

著者:安井 眞奈美、エルナンデス・アルバロ 編

出版社:KADOKAWA(2021年11月)

春画や車椅子、盆踊りなどから、身体にまつわる大衆文化を、「メディア」という視点から捉える。コロナ禍で、テレワークやビデオ通話などが急激に普及し、身体との向き合い方に変化が起こっているまさに今、読みたい1冊。「日文研大衆文化研究叢書」シリーズの第3弾。

2021.12.13

[2021-21]

【国際日本文化研究センター】

禍いの大衆文化 天災・疫病・怪異

著者:小松 和彦 編

出版社:KADOKAWA(2021年7月)

古代から現代に至るまで、大衆を無名の作者と位置づけ、地震、火事、疫病などの「禍 (わざわ)い」に襲われた人々が生み出した、文学 ・絵画 ・芸能 ・信仰を解き明かす。『日本大衆文化史』に続く、「日文研大衆文化研究叢書」シリーズの第2弾。

2021.11.30

[2021-18]

【国際日本文化研究センター】

差別の構造と国民国家 ――宗教と公共性

著者:「国際日本研究」コンソーシアム編

監修:磯前 順一、吉村 智博、浅居 明彦

編集:上村 静、茢田 真司、川村 覚文、関口 寛、寺戸 淳子、山本 昭宏

出版社:法藏館(2021年11月)

なぜ、私たちは差別されるのかではなく、なぜ、私たちは差別するのかへ。社会秩序の形成こそが差別を不可欠なものとする。だとすれば、差別は社会全体の問題となる。多角的立場から固定化された差別観を覆し、宗教に内在する秩序と差別の構造に迫るシリーズ第一弾。

2021.11.11

[2021-16]

【国際日本文化研究センター】

音と耳から考える 歴史・身体・テクノロジー

編著:細川 周平

出版社:アルテスパブリッシング(2021年10月)

本書は日文研にて2017年度から3年にわたって開催された共同研究会の成果で、音響と聴覚に関する日本初の論集だ。水中音から温泉地まで、補聴器からゲームまで、ちんどん屋からサウンド・アートまで、浅草から福島まで、祭礼から爆撃音まで、話題は非常に広い。

2021.11.02

[2021-15]

【国際日本文化研究センター】

対抗文化史 冷戦期日本の表現と運動

編著:宇野田尚哉,坪井秀人

出版社:大阪大学出版会(2021年10月)

本書は2019年度に日文研で開催した共同研究会「東アジア冷戦下の日本における社会運動と文化生産」の成果の一つ。敗戦後から一九八〇年代までの東アジア冷戦下における対抗文化を文学・映画・思想・ポピュラーカルチュア等多様な領域から問い直すことを試みた。

2021.10.29

[2021-14]

【国際日本文化研究センター】

東アジアの王権と秩序―思想・宗教・儀礼を中心として

著者:伊東 貴之

出版社:汲古書院(2021年10月)

日文研において、編者が主宰して、四年間に亘って開催された共同研究会の成果報告を兼ねた論文集。東アジアにおける王権と思想・宗教の関わり、儀礼的な側面などについて、比較史的・比較思想的なアプローチを試みた、総勢55名からなる大規模な集大成!⋯⋯。

2021.10.11

[2021-04]

【国際日本文化研究センター】

「暮し」のファシズム 戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた

著者:大塚 英志

出版社:筑摩書房(2021年3月)

コロナ下の「自粛」を隠喩として、近衛新体制下における「新体制生活」における「日常」や「生活」をめぐる、一見政治的に見えない花森安治の戦時下編集の婦人雑誌や「女生徒」など の言説の中にファシズムへの「協働」の仕掛けを見出す。

2021.10.11

[2021-08]

【国際日本文化研究センター】

まんが訳 稲生物怪録

著者:大塚 英志(監修)、山本 忠宏(編)

出版社:筑摩書房(2021年10月)

日文研所蔵絵巻を「コマ」によるまんが形式に翻訳し、全く新しい「絵巻」の鑑賞形式を提案するプロジェクトの第2弾。絵巻の中の一つ一つの表情、仕草、アイテムの意味も鮮明になり、同時に絵巻の物語性も浮かび上がる。

2021.10.11

[2021-05]

【国際日本文化研究センター】

シン・モノガタリ・ショウヒ・ロン 歴史・陰謀・労働・疎外

著者:大塚 英志

出版社:星海社(2021年8月)

1989年に刊行、後に英訳、されファン参加文化論として引用される「物語消費論」の全面的な書き直し。オンライン上の参加型文化に搾取・疎外といった、古典的でありかつ、新しい労働問題の所在を見る。

2021.10.11

[2021-06]

【国際日本文化研究センター】

運動としての大衆文化-協働・ファン・文化工作

著者:大塚 英志 編

出版社:水声社(2021年9月)

大衆文化を作者論・作品論・ジャンル論から解放し歴史や社会を通底する「運動」として捉えることで、SNS の民意形成、戦時下の参加型ファシズムなどの文化工作、社会運動としての民俗学、オタク文化の2次創作といった各論を包括する視座を提示。

2021.10.11

[2021-10]

【国際日本文化研究センター】

恋する民俗学者1 柳田國男編

著者:大塚 英志(原作)、中島 千晴(漫画)

出版社:KADOKAWA(2021年3月)

民俗学者柳田國男の新体詩人としての時代を田山花袋との友情を軸に少女マンガ形式の特徴であるモノローグ部分に柳田や花袋の短歌・詩・書簡などを引用しつつ描く。いわゆる学習漫画でなく、少女マンガ上の技法上の実験でもある。

2021.10.11

[2021-11]

【国際日本文化研究センター】

恋する民俗学者2 田山花袋編

著者:大塚 英志(原作)、中島 千晴(漫画)

出版社:KADOKAWA(2021年3月)

柳田國男の「歌の別れ」から日露戦争従軍まで「蒲団」誕生前夜の時代と、藤村、独歩ら柳田周辺の文学者たちの青春の終焉を花袋の視線から描く群像劇であり、少女マンガ形式による明治文学論。

2021.10.11

[2021-07]

【国際日本文化研究センター】

文学国語入門

著者:大塚 英志

出版社:星海社(2020年10月)

新指導要領を逆説的に読み起こしながら「文学国語」に求められる課題とは「他者」理解の手段としての文学であり、それを達成するにはむしろ近代小説の徹底した「読み」が必要だと説く。

2021.10.11

[2021-09]

【国際日本文化研究センター】

日本大衆文化アンソロジー

著者:日文研大衆文化研究プロジェクト 編

出版社:太田出版(2021年2月)

「日本大衆文化論」副読本として編集。大衆文化に関する多様な議論を抄録、解説を付し編集したアンソロジー。読者参加や「素人」の表現など「群れとしての作者」が大衆文化を生み出す仕組みについての論考を集める。

2021.10.11

[2021-12]

【国際日本文化研究センター】

牧野守 在野の映画学 戦時下・戦後映画人との対話

著者:近藤 和都、森田 のり子、大塚 英志 編

出版社:太田出版(2021年1月)

コロンビア大学・牧野コレクションの寄贈者である在野の映画史家・牧野守氏による戦時下記録映画監督のインタビュー記録を文字化、註釈・解説を付すとともに、同氏の映画研究の方法論や視座を論じる。

2021.08.05

[2021-03]

【国際日本文化研究センター】

ストックホルムの旭日 文明としてのオリンピックと明治日本

著者:牛村 圭

出版社:中央公論新社(2021年7月)

近代日本の陸上競技史を明治期洋学受容史と捉え、比較文学研究の手法のもと様々なテクストを精読して1912年のストックホルム大会に至る道程を論じる。範となった英米での陸上競技の展開(クラウチングスタートの誕生等)を精査して得た新たな知見をも多数含む。

2021.07.21

[2021-02]

【国際日本文化研究センター】

「明治日本と革命中国」の思想史 近代東アジアにおける「知」とナショナリズムの相互還流

著者:楊際開 伊東貴之

出版社:ミネルヴァ書房(2021年7月)

既存の一国史観や近代主義、革命論的なアプローチを脱して、江戸・徳川時代から明治維新へと展開した日本、また、辛亥革命や社会主義革命に至る中国との間での思想・文化の相互環流的な影響関係を描き出して、新たな近代東アジア像を模索する問題提起的な論文の集成。

2021.03.16

[2020-12]

【国際日本文化研究センター】

ハンス・キュングと宗教間対話 人間性をめぐるその神学的軌跡

著者:藤本憲正

出版社:三恵社(2021年3月)

20世紀のキリスト教神学は、どのような方向に進んできたのだろうか。本書は、スイス出身のカトリック神学者ハンス・キュング(Hans Küng 1928-)が、宗教間対話に取り組む中で探求してきた「人間性」(Menschlichkeit)の意味を、神学や政治学の側面から明らかにしようと試みている。

2021.03.16

[2020-13]

【国立国語研究所】

日本語研究と言語理論から見た言語類型論

著者:窪薗晴夫 野田尚史 プラシャント・パルデシ 松本曜(いずれも編者)

出版社:株式会社開拓社(2021年2月)

本書は、個別言語としての日本語の研究と一般言語学・言語類型論との架け橋を目指して、言語の類型を日本語と言語理論の視点から考察したものである。

2021.03.16

[2020-11]

【国際日本文化研究センター】

環太平洋から「日本研究」を考える

著者:「国際日本研究」コンソーシアム編

出版社:国際日本文化研究センター(2021年3月)

「国際日本研究」コンソーシアム記録集の第4弾。コロナ禍直前の2019年12月、台湾、韓国、インドネシア、ニュージーランド、オーストラリア、ハワイ、そして日本の研究者が一堂に集い交わした議論を収録。「日本研究」をめぐる環太平洋学術交流の可能性を展望する。

こちらの書籍は、日文研オープンアクセスにおいてオンライン公開しております。

http://id.nii.ac.jp/1368/00007596

2021.01.12

[2020-10]

【国立国語研究所】

顕在化する多言語社会日本 多言語状況の的確な把握と理解のために

著者:福永由佳

出版社:株式会社三元社(2020年12月)

多言語状況はたんに記述されるためにあるわけではない。本書では、日本社会の過去・現在の現象や制度に埋め込まれている意識やイデオロギーの内実を注視し、いかなる多言語社会を目指すのかを考察する。

2020.12.18

[2020-09]

【国立国語研究所】

成人教育(adult education)としての日本語教育:在日パキスタン人コミュニティの言語使用・言語学習のリアリティから考える

著者:福永由佳

出版社:株式会社ココ出版(2020年10月)

在日外国人コミュニティにおいては、どのようにことばが使用され、学習されているのか。本書では、日本人家族を含む在日パキスタン人コミュニティに焦点を当て、その問いに量的・質的の両面からアプローチする。

2020.12.09

[2020-08]

【人間文化研究機構】

Nomadic Life in Mongolia: Stories of the Enkhbat Family and Their Belongings

著者:堀田あゆみ

出版社:Texnai(2020年10月)

モンゴル遊牧民の生活世界にはどのようなモノが存在し、彼らはそれらをどのように捉え、扱っているのか。遊牧民自身によるモノの語りを通して、人とモノの関係の多様性を提示する。第3版(2020/5)の英訳版。

2020.11.27

[2020-07]

【人間文化研究機構】

捕鯨と反捕鯨のあいだに 世界の現場と政治・倫理的問題

著者:岸上伸啓 編

出版社:臨川書店(2020年11月)

先住民捕鯨の最前線から、反捕鯨運動まで。世界各地の捕鯨の現場や利用実態の報告、日本のIWC脱退を中心とした政治的問題の解説、反捕鯨運動・環境思想の視点からの考察などを収録する。

2020.11.12

[2020-05]

【国際日本文化研究センター】

古典の未来学 ―Projecting Classicism―

著者:荒木浩 編

出版社:文学通信(2020年10月)

古典研究の方向や古典性のありかを広く考察し、新しい古典学を提示しようとする書。全44名により、古典研究が近未来の人文学に提示すべき、学際的な意味や国際的可能性を追究した、刺激的で多角的な論集である。古典と付き合う全ての人に。

2020.11.12

[2020-06]

【国際日本文化研究センター】

鈴木大拙 禅を超えて

著者:山田奨治、ジョン・ブリーン 編

出版社:思文閣出版(2020年11月)

欧米・日本の大家から新鋭まで15名の論者が最新の研究成果を披露し、神秘主義や浄土真宗、動物愛護運動や軍国主義などの観点から、鈴木大拙の知られざる側面を論じ、「今までにない大拙像」へと挑戦する。2016年に日文研で開催された国際シンポジウムの報告書。

2020.10.16

[2020-04]

【国際日本文化研究センター】

「明治」という遺産 ―近代日本をめぐる比較文明史―

著者:瀧井一博 編著

出版社:ミネルヴァ書房(2020年10月)

明治維新から150年が経った。この間、日本は驚嘆すべきスピードで世界の一等国にのしあがる一方で、東アジア世界に大きな傷跡を残しもした。本書は、今なお諸外国から羨望と怨嗟のまなざしで眺められる明治日本の歩みを人類社会の遺産として考え直す。

2020.10.02

[2020-03]

【国際日本文化研究センター】

日本大衆文化史

著者:日文研大衆文化研究プロジェクト 編著

出版社:株式会社KADOKAWA(2020年9月)

大衆文化研究プロジェクトの成果である「日文研大衆文化研究叢書」全5巻シリーズの第1巻。

古代の神話から現代の「初音ミク」まで、大衆を無名の作者と位置付け、ジャンルを横断して通史でたどる、これまでに無い文化史の教科書。

2020.06.09

[2020-02]

【国際日本文化研究センター】

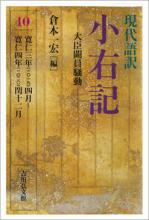

現代語訳 小右記 10 大臣闕員騒動

著者:倉本一宏 編

出版社:吉川弘文館(2020年4月)

無能な左大臣顕光が辞任するという噂が駆けめぐる。代わって大臣の地位を得るのは自分であると確信する実資は、情報収集に努める。時あたかも有史以来の侵攻である刀伊の入寇が巻き起こっていた。現代語訳第10段。

2020.04.01

[2020-01]

【国際日本文化研究センター】

越境する歴史学と世界文学

著者:坪井秀人・瀧井一博・白石恵理・小田龍哉 編

出版社:臨川書店(2020年3月)

2017年に発足した「国際日本研究」コンソーシアムの記録集第3弾。移民、交易、翻訳、植民地、文化接触という多様な視点から、「グローバル・ヒストリー」と「世界文学」の対話の可能性を探る。テッサ・モーリス-スズキ特別寄稿も掲載。