知の循環促進事業

共創促進事業「知の循環促進事業」

機構の各機関と大学等研究機関が連携しつつ、博物館及び展示を活用して人間文化に関する最先端研究を可視化し、学界並びに社会との共創により研究を高度化する研究推進モデルを構築します。また、人文機構シンポジウム等の広報事業等と合わせて、社会共創を推進します。

各機関が所有する資料・データ等を、デジタル技術を用いて整備し、博物館や様々な展示を活用して可視化するとともに、研究のプロセスや成果を多様な方法や多様な場で共有・公開することにより、本機構と大学等研究機関と社会との間に「知の循環」を生み出し、国内外の様々な人々との共創による開かれた人間文化研究推進モデルの構築を目指します。また、視覚的あるいは聴覚的困難等のコミュニケーション課題を解決するための共同研究を実施し、その成果に基づき、多様性を踏まえた展示手法を開発します。

「開かれた人間文化研究を目指した社会共創コミュニケーションの構築」基本計画

<2024年度の主な実績>

展示空間のユニバーサル化推進のため、2024年10月3日から民博本館展示場の一部に導入した自動運転モビリティの様子。一人乗り自動運転モビリティの導入は、博物館等の文化施設においては世界初の事例であり、各種メディアで注目されました。(2024年度の利用者数157名)また、展示解説を聴きながら乗りたいという利用者からの要望に応え、ハンズフリーの音声解説機能「みんぱく音声ガイド」を開発し、2025年度初頭の運用開始に向けて準備を整えました。

人文知コミュニケーターとは、展示など多様な発信媒体、機会を活用して人間文化研究の成果をわかりやすく社会に伝えるとともに、研究に対する社会からの要望、反響を吸い上げ、研究現場に還元するスキルを有した研究者のことです。人文機構では、社会と研究を「つなぐ人」として、「人文知コミュニケーター」の組織的育成を行っており、2017年度からこれまでに10名の人材を輩出し、その多くが大学の教職員等として活躍しています。

<2024年度の主な実績>

筑波大学・国立科学博物館との連携講

筑波大学・国立科学博物館との連携講座

筑波大学・国立科学博物館と共同で開発した授業科目「人文知コミュニケーション:人文社会科学と自然科学の壁を超える」を実施しており、人文知コミュニケーターは、授業の企画段階から積極的に関わるとともに、講師として大学の教育力強化に貢献しています。

ワークショップ「地域社会と人文知コミュニケーション

ワークショップ「地域社会と人文知コミュニケーション」

地域社会における人文知の在り方や、人文系研究者・研究機関への期待について知見を共有し、人文知コミュニケーターの活動を機関の外につなげ、拡げていく方法を考えるワークショップを開催しました。

国立歴史民俗博物館での実地研修

国立歴史民俗博物館での実地研修

国立歴史民俗博物館において、博物館の機能や役割、博物館展示の在り方などについて実際の展示を踏まえて討論する実地研修を実施しました。

くらしに人文知

新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、人文知コミュニケーターは、研究者でありながら生活者でもあるという立場から、何ができるかを模索してきました。「くらしに人文知」は、そうした思いから生まれたコラムです。

機構内外の研究者との対談や、関係者のインタビュー等を含め、身近な話題からちょっと難しい話まで、人文知コミュニケーターならではの視点で記事を発信しています。

人文機構が中心となり、大学や多様な研究組織とも連携しながら、人間文化に関する最新の研究成果に基づくシンポジウムを開催しています。シンポジウムは、人文機構が持つ資料や研究成果を広く社会に公開· 還元するとともに、人間文化に関心をもつ研究者との交流と相互理解を促進する場となっています。

<2024年度実績>

第42回人文機構シンポジウム「デジタル・ヒューマニティーズが拓く人文学の未来」

(2024年7月27日・ハイブリッド開催)

人文機構では、研究成果の社会還元を推進するとともに、学術文化の発展に寄与するため、産業界や外部機関と連携し、様々なイベントを行っています。

<2024年度実績>

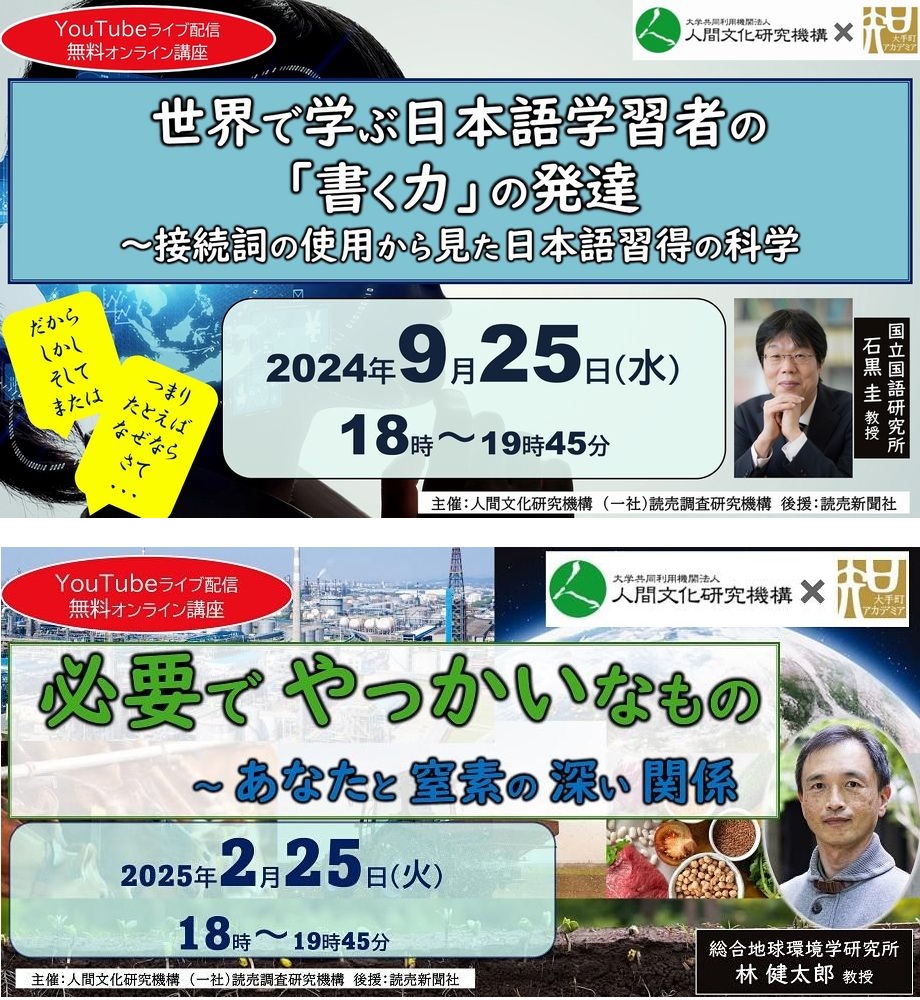

大手町アカデミアにおける 人文機構特別講座

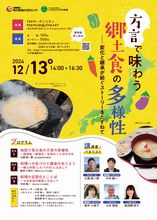

味の素食の文化センター 共催シンポジウム

第4回人文知応援大会

ウェブマガジンやメールマガジン、各種SNS 等で機構の取組み・研究活動を発信しています。

人文機構および6機関の情報を随時配信しています。

人文機構の取組み・活動を主に発信しています。

各種シンポジウムのアーカイブ動画やDH 講座などを公式チャンネルで公開しています。