機関拠点型基幹研究プロジェクト

人文機構の6機関が主体となって実施するプロジェクト

人文機構の6機関が、それぞれのミッションを体現する重点的なテーマを掲げ、国内外の研究機関や研究者と連携し、専門分野の深化を図る挑戦的な研究に取り組みます。

プロジェクトリスト

・日本歴史文化知の構築と歴史文化オープンサイエンス研究(歴博)

・データ駆動による課題解決型人文学の創成-データ基盤の構築・活用による次世代型人文学研究の開拓-(国文研)

・開かれた言語資源による日本語の実証的・応用的研究(国語研)

・「国際日本研究」コンソーシアムのグローバルな新展開―「国際日本研究」の先導と開拓―(日文研)

・自然・文化複合による現代文明の再構築と地球環境問題の解決へ向けた実践(地球研)

・フォーラム型人類文化アーカイブズの構築にもとづく持続発展型人文学研究の推進(民博)

「日本歴史文化知」とは、地域における歴史資料(地域歴史資料)をはじめとする様々な歴史資料の多様なデータ構築とその高度なデータの研究を、歴史資料分析に即して進める「人文情報学的研究」と、そこから得られたデータを用いつつ、地域の人々と協働して資料の継承を考え、地域歴史資料研究を推進する「地域歴史協働研究」の相互連携に基づく、研究プロセスと研究成果の総体を指します。「総合資料学の創成」事業(2016~2021年度)の成果を継承し、歴史文化研究の課題意識に基づいた人文情報学的な解析と、データネットワーク構築、そしてそれらを活用した地域との協働研究をすすめます。

プロジェクトのコアメンバーがソフィア大学(ブルガリア)で開催された日本資料専門家欧州協会(EAJRS)に参加しました。

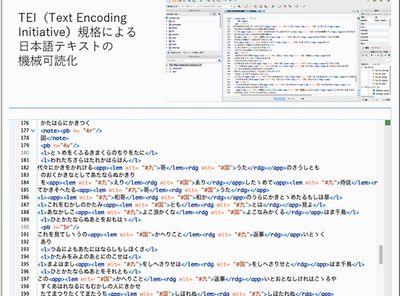

データ駆動型の研究は、大規模データを収集し、そのデータに基づき解析するアプローチをとります。本プロジェクトでは、国内外機関等との連携による更なる画像データの拡充、画像データのAI利活用等によるテキストデータ化、データ分析技術開発の推進など、国文学を中心とするデータインフラを構築し、さまざまな課題意識に基づく国内外・異分野の研究者との協働による大規模データを活用した次世代型人文学研究を開拓することを目指しています。

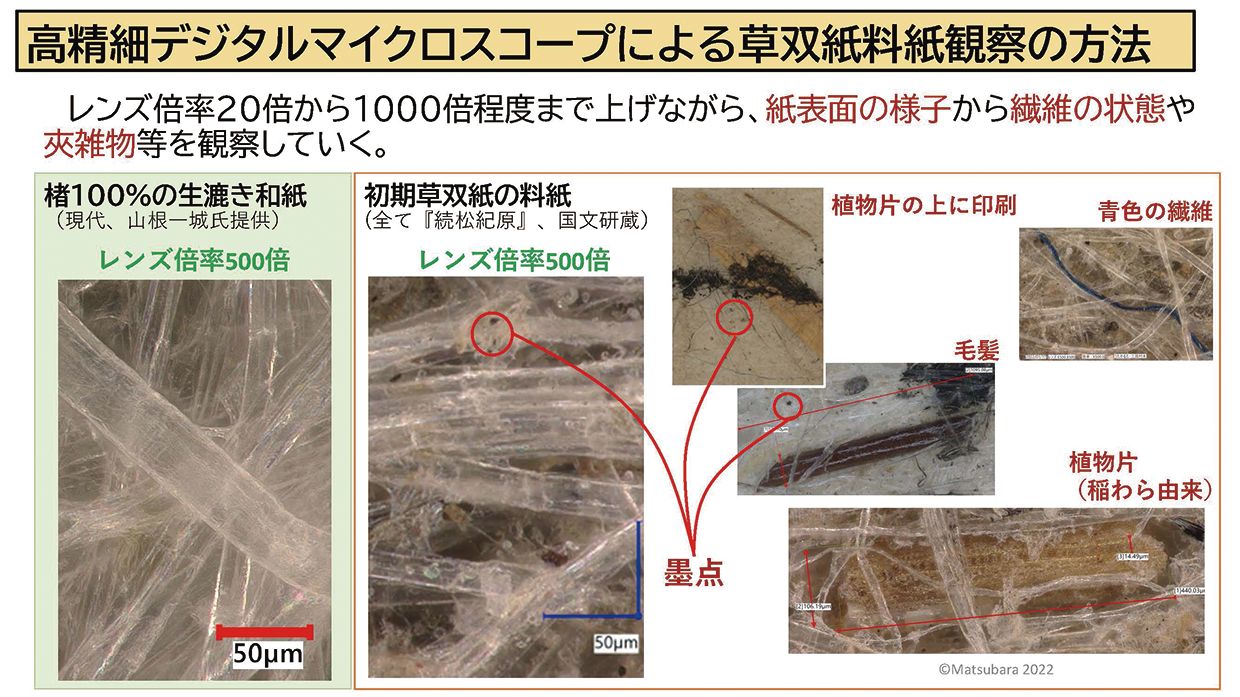

高精細デジタルマイクロスコープを使用した研究成果の一例

松原哲子(古典籍データ駆動研究センター)

日本近世文学会(2022年6月12日)発表資料

TEIに準拠したテキスト構造化の例

このプロジェクトは、現代の社会と学術潮流を踏まえ、国語研のミッションを推進するものです。国内外の大学と連携し、個々の大学では収集が困難な規模の日本語の資料を電子的な言語資源として蓄積し、これを研究者コミュニティと共同で利用し、研究活動を展開します。研究成果は、国際出版を含む様々な出版物、公開する各種の言語資源、研究発表会や講習会を通じて国内外に発信します。構築される言語資源は、教育や辞書編纂、IT 企業との産学共同研究等を通じて実社会で活用されます。また、消滅危機言語や方言の記録保存と再活性化を通して地域社会に貢献し、全国の大学における教育機能の強化や日本語教師のリカレント教育にも寄与します。プロジェクトのこうした活動を通じて「言語資源学」という新たな学術分野の創成を目指しています。

幼児から高齢者まで多世代に渡る話し言葉の変化を調べる基盤を整備しています。

「国際日本研究」や「国際日本学」を掲げている国内の大学等研究機関の研究・教育のニーズのくみ上げと相互連携協力の強化を企図して、第3期中期計画期間に立ち上げた「国際日本研究」コンソーシアムは、第4期において、さらに国外の大学等研究機関も参画したグローバルな連携組織として展開しています(2025年4月現在、国内24機関、海外機関61機関が加入)。本プロジェクトでは、学術的共同研究の推進や国際シンポジウム・ワークショップの開催を通じ、「国際日本研究」の学問的基盤を構築しながら、若手研究者の育成に努めるとともに、研究成果の書籍化及び研究資源のデジタルアーカイブ化により国内外へと発信します。

韓国・高麗大学校文科大学と協力してデジタルヒューマニティーズ(DH)に

かかわる国際シンポジウムを開催しました。

21世紀が抱える地球環境問題では、人や社会、自然のさまざまな要素が時間的にも空間的にも複雑に相互作用し連関しています。地球研はこれらの問題の解決のために、人文学・社会科学・自然科学をまたぐ学際的な研究の上に、社会とも連携・協働して新たな価値を創出する超学際研究を進めます。さらに、地域の自然や文化の特性、歴史的な背景を考慮し、「人と自然のあるべき姿」の実現へ向けて具体的で応用可能な理論・方法論・概念の構築を目指します。また、その他各種事業や教育活動の推進、地域連携等の活動を通じ、研究活動の成果を国内外に発信します。

LINKAGE プロジェクトでは、琉球弧や西太平洋の熱帯・亜熱帯に位置するサンゴ礁島嶼系において、

地下水やサンゴ礁の底質の調査に加えて、地域の人々の聞き取り調査を行っています。

本プロジェクトは第3期中期計画期間中に実施したフォーラム型情報ミュージアムの成果を活かしながら、人文学分野における学術基盤を継続的に発展させていくための新たな国際的、学際的人文学研究のモデルを開発、確立するものです。本館が構築してきた学術基盤を発展させ、研究者コミュニティならび文化の担い手である現地社会との協働による国際的な共同研究の推進により、100万点以上に及ぶ本館所蔵の学術資源をオンライン上で広く一般に発信する多言語型「フォーラム型人類文化アーカイブズ」を構築し、文化人類学・民族学及びその関連分野の学術資源の継承と国際的な共有財産化を可能とする教育研究活動の中核基盤拠点を形成することを目的としています。

2024年度に公開されたデータベース「奄美大島の踊りと歌と祭り」では、

芸能の多様性の空間的なひろがりを探究することが可能です。