調査研究の現場から@ブルガリア 国立歴史民俗博物館 大井将生さん

人間文化研究機構では、機構のプロジェクトの推進及び若手研究者の海外における研究の機会(調査研究、国際研究集会等での発表等)を支援することを目的として、基幹研究プロジェクト・共創先導プロジェクトに参画する若手研究者を海外の大学等研究機関及び国際研究集会等に派遣しています。

今回は、ブルガリアに派遣された人間文化研究機構/国立歴史民俗博物館の大井将生(おおい まさお)さんからの報告です。(肩書きは当時)

ブルガリアのソフィア大学で行われたThe 34th EAJRS Conference (第34回日本資料専門家欧州協会年次大会) に参加・発表して参りましたので、簡単に報告させていただきます。本渡航は令和6年度NIHU若手研究者海外派遣プログラムに採択され、その助成を受けたものです。また、EAJRS Conferenceの口頭発表に採択された者の中から選ばれるGrants (scholarships) にも採択・授与していただくことができ、助成を受けました。まずはこうした学術成果発表と研究ネットワーク構築の素晴らしい機会をいただけたこと、事務的な面等で多くのご支援を賜りましたことについて、人間文化研究機構本部や国立歴史民俗博物館、EAJRSやソフィア大学の関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

私の発表は、以下のテーマで行いました。発表内容の概略も後述します。

Development of DH educational video lectures and Podcast LOD:Connecting Japanese humanities research and related resources to society and the future providing researchers' “narratives”

現在、各国で「デジタル・ヒューマニティズ(DH)」への注目が高まり、DHに関する人材育成のための教育コンテンツへの期待が寄せられています。しかし日本では、組織単位でこの領域について教育を行うことが可能な機関は稀有です。そのため、カリキュラムの蓄積もなく、体系立ててDH教育を実施することが難しいという課題があります。さらに、人材育成の前提となるDHの魅力や可能性について知る機会についても少ないため、漠然と苦手意識を持つ人も多いことは人材育成の障壁になっています。加えて、「人文学」の研究対象や「情報学」の方法論が、あまりに多様で多岐であることも、「どこからどうはじめて良いか分からない」という、DHの取っ掛かりの悩ましさを生む要因になっています。ここで私が注目し、必要だと考えた要件が以下の2点です。

1)DH研究の魅力や可能性を引き出す「語り」のStock & Flow化

2)DH研究を主体的に学ぶことができる段階的/階層的なカリキュラム

人文学系研究者の主たるアウトプットは、伝統的に論文や学会発表を中心に行われてきました。

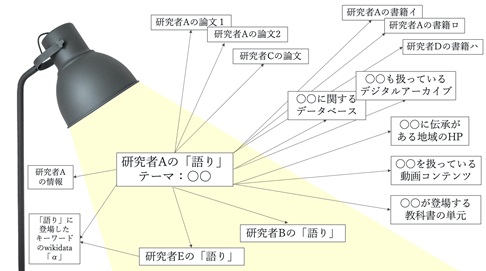

一方で、彼女ら/彼らが持っている研究に関わる周縁的な(それでいてユニークで面白い)経験・エピソード・思い・考えは、多くの場合社会/未来に伝えられず、消失する傾向にあります。こうした<情報を収集し、デジタルアーカイブ化すること> (= Stock)や、<関連情報を接続して構造化>し、<そこに学習デザインなどの付加価値をつけることでコミュニケーションを創発すること> (=Flow) により、社会や未来に届けることには意義があると考えています。それらを具体的に実現する社会実装Projectとして、人間文化研究機構DH推進室では、人文学研究及び関連資料に研究者の「語り」を付与し、それらを社会と未来に繋ぐ、「DH講座」と「DH Podcast & LOD」を開発しています。

「DH教育講座」では、動画コンテンツを制作し、DHに対して心理的バリアを感じている学生や若手研究者、新しくDH研究を始めたいシニア研究者に興味を持ってもらい、楽しくDHを実践したくなるようなモチベーション喚起の役割を持たせています。また、これまで研究者が暗黙知的に行なってきた実践を、再現可能で汎用性のある知識として共有することも目指しています。これまでリリースしてきた/今年度までに公開予定の講座テーマは以下の通りです。

NIHU DH講座 Season1のテーマ/トピックの例

・ DHへのいざない

・ DHの魅力とは?

・ DHと知識ベース

・ DHと社会との繋がり

・ DHと市民との共創

NIHU DH講座 Season2のテーマ/トピックの例

・知財 (権利関係)

・LOD (Linked Open Data)

・DHis (デジタル・ヒストリー)

・RDM (Research Data Management)

・TEI (Text Encoding Initiative)

・IIIF (International Image Interoperability Framework)

今後のSeason3以降では、より具体的で専門的な教育プログラムを提供することを構想しています。また、スペシャルエディソンでは当時DirectorだったToma Tasovac氏にご出演いただいたり、コンテンツの相互紹介/運用の計画を立てるなど、欧州のDHインフラ基盤であるDARIAH - EUとの連携も進めています。本Projectはまだ発展途上で柔軟かつ流動的なものではありますが、現状では以下のような見取り図をアウトラインとして描いています。

「DH Podcast & LOD」では、研究資料を話のトリガーとしてインタビューを行い、研究者の語りと関連資料とを紐付けるPodcast channelを制作しています。また、それらのデータをResource Description Framework(RDF)を用いてLinked Open Data(LOD)化することを検討しています。これまで妖怪・言語(方言・エジプト)・資料保存など多様な領域の研究者のオーラルヒストリーや洞察、研究への想いなどをアーカイブしてきました。これらは教育コンテンツとしても有用であるだけでなく、ラジオのように気軽に穏やかに聴いてエンタメとしてDHを楽しんでいただくコンテンツとしても面白いものになっています。また、そうした語りのデータに論文や書籍などの関連情報が紐づくことで、予期せぬ出会い・セレンディピティが創発されるのではないかと考えています。

今後はこれらのProjectコンテンツとEAJRS等の国外コミュニティのコンテンツ/情報との機械可読でシームレスな接続を行い、DH研究を国際的・共創的に進展させる連携のあり方を検討していきたいと考えています。今回のEAJRSでの発表後にも早速、コミュニティメンバーから素晴らしいリフレクションをいただき、来年度のワークショップや発表に向けた具体的な共創の話が寄せられており、ネットワーキングの観点からも有意義な発表の機会となりました。

なお、本プログラム後に訪問したオランダのEuroClio(Europeanaの教育領域において最も先導的・実践的な実務家コミュニティを繋ぐ国際組織)やエラスムス大学、デンマークの王立図書館では会談・会議のほかにワークショップも開催し、デジタル資料の活用・共創に関する国際連携について大きな手応えを得ると共に、今年度中に国際学会で一緒に共同発表をしよう!という具体的かつスピード感のある協働にも発展しています(これらの内容や進捗については機会を改めて報告させていただければと存じます)。連携が進展する要因には、お互いのパッションや化学反応へのワクワク感が確かなものだと強く思えることが挙げられると感じています。そう思える仲間と出会えた縁に感謝し、今後の研究と修養に努めたいと考えております。引き続きご指導ご支援賜われますよう、何卒よろしくお願いいたします。

大井将生(おおい まさお)

人間文化研究機構/国立歴史民俗博物館 特任准教授 (肩書きは当時)