隙を見つけ、余白を楽しむための異分野間対話

人文知コミュニケーターは、現在、「共同研究を構想する」という営みを人文知の観点から捉えなおすための取り組みを行っています。この取り組みは、既に更新された以下の記事でも紹介されており、この記事はこれらに連なる「連載第4弾」といえる記事です。よければ以下の記事も合わせてお読みください!

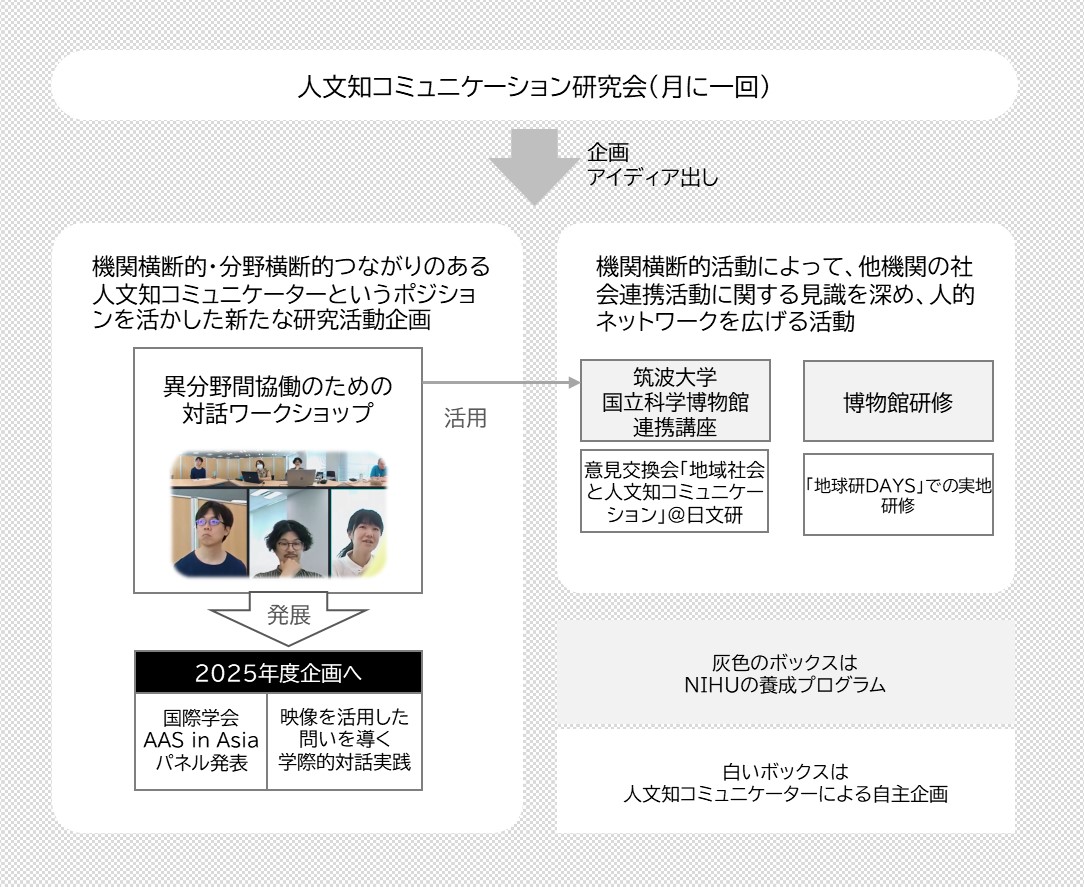

さて、先に挙げた 横山晶子さんの記事 や 大場豪さんの記事 に詳しいように、人文知コミュニケーターは2024年7月に「「異分野間の協働に向けてコミュニケーションを取る」実践を行いました。これは、簡単に言えば「人文知コミュニケーター同士で共同研究をするならどのようなものがありうるか?」というアイディアについて対話するワークショップです。映像アーティストでもある地球研の澤崎賢一さんを中心に立ち上がったこの対話の様子は360度カメラで記録されました。そして、この映像は人文知コミュニケーター養成プログラムの一つである筑波大学、国立科学博物館との連携講座に活用されたり、国際学会での人文知コミュニケーターでのパネル発表の企画のきっかけにもなったりするなど、人文知コミュニケーターの次の活動に繋がっています※。また、ここから、異分野が出会い、問いが生まれるプロセスそのものにフォーカスして新しい知の形を探る「イマジナリー・ダイアローグ」プロジェクトも生まれました。

※ 人文知コミュニケーターはAssociation for Asian Studies(アジア研究協会)が開催する国際学会、AAS in Asiaでのパネル発表を行いました。この詳細は企画者である工藤さくらさんの記事をご覧ください。

この記事では、国際日本文化研究センターの人文知コミュニケーターである駒居の視点から7月に行われた映像を使用した実践と、それがその後の人文知コミュニケーターの活動に与えた影響について振り返ってみたいと思います。

ワークショップの実施から半年以上が経過し、それがきっかけに始まった学会パネルの準備をしながら、未だに私自身がとても不思議で、若干の居心地の悪さを感じているのは、私たち人文知コミュニケーターがまだ一度も読書会をしていないということです。この居心地の悪さは、自分がいかに「本を読む」ということを介して人と対話してきたのか、そして、いかに私自身がそれ以外の方法を知らないのか、ということを教えてくれもします。私は筑波大学の現代文化専攻という、文学や美術、現代思想など、専門が異なる学生が集まる専攻の出身です。大学院で受けた授業は、全員で同じ本を読み、ディスカッションをするという形式をとるものがほとんどでしたし、授業以外でも、何人かで集まって研究の話をするときには、「全員が何か関心がある本を選定する」ことがスタートになることが多かったように思います。全員の専門領域や関心が異なるからこそ、同じ本を読むことで、共有できるコンテクストや一緒に使える語彙を増やすことが重要だったのです。大学院から離れた今も、「あの本、一緒に読まない?」という形で不定期にオンライン読書会をしています。

しかし、この対話を記録するプロジェクトのスタート地点にあるのは本ではなく映像であり、読むことではなく話すこと、そして映ることです。このプロジェクトの中心人物である澤崎さんの関心は、むしろ、共通のコンテクストがないこと、そうした中で生まれる偶然性や、ズレ、対話の跳躍の瞬間を映すことにあるようだ……ということが、このワークショップに参加することで、理解・実感できるようになってきました。私は人前で話すのが苦手ということもあり、読書会の前にはレジュメを用意するし、学会発表では読み上げ原稿を用意します。そのため、むしろ、事前に準備されたもの自体には敢えて興味を抱かない(?)かのようなこのプロジェクトには、自分の経験値を試されているような、手に汗握るスリリングさを感じています。

今回、この記事を書くにあたり、映像を改めて見返していました。この動画は、円形に座った参加者の真ん中に360度カメラが置かれる形で撮影されました。分割された画面には、参加者の姿が、同じサイズで同じような画角で映し出されています。

そのため、参加者が話をする様子だけでなく、聞く様子も同じように観察することができます。メモをとったり、しきりに頷いたり、リップクリームを塗ったり、誰かと目線を合わせて微笑んだり、静止画かと思うくらいじっと動かなかったり。話している様子も、聞いている様子も、参加者の様子が全員、横並びに映し出されます。その効果なのか、参加者のなかでは最も付き合いが浅いはずの河田翔子さん(国文研)も、映像上では他のメンバーと変わらない距離感で話しているように見えます。しかし、実際のところ、このワークショップ開催当時、参加者のアルト・ヨアヒムさん(歴博)・横山さん(国語研)・澤崎さん(地球研)・大場さん(人間文化研究機構)・駒居(日文研)は出会って1年以上が経過していましたが、河田さんは人文知コミュニケーターとして着任して、まだ2ヶ月ほどしか経過していませんでした。

この原稿は映像を撮影してからさらに半年ほど経過したタイミングで書いていますが、そういえば、今なお河田さんとは出会ってからまだ一年も経っていないということに気が付き、驚いています。もう一年以上定期的に会話して、研究の話をしているような気がします。これは河田さんの親しみやすいキャラクターの賜物だと思いますが、もしかしたら、記録された映像を繰り返し見た効果なのかもしれません。あるいは、河田さんの着任早々に、共同研究の可能性を探るプロジェクトが始動したからこそ、互いを知るスピードが速まったのかもしれません。

映像に映ったものと私が当日体験したものは異なるはずなのに(私はもちろん、当日の現場ではみなさんがリップクリームを塗ったり、メモを取る様子は逐一見ていません)、映像に映る、映像を見るという行為自体がその後の私(たち)の経験に引用され、現実の人間関係にも影響をしています。ワークショップ当日に参加できなかった工藤さくらさん(民博)が、この映像を見たことをきっかけにAAS in Asiaのパネルを立ち上げたことも、こうした影響の一例だと思います。

こうした影響について考える時、私が思い出すのは、科研費などの「申請書」のことです。私は前職がURAだったこともあり、現職に着任してからも、科研費の申請書を未完成版も含めて読ませてもらう機会があります。そのたびに思うのは、未完成の申請書には完成版とはまた違うワクワク感があるということです。もちろん、完成度の高い申請書は研究の意義も、解決されるべき課題も、スケジュールも、メンバーも、必要な情報が明確に書かれていて読みやすく、この研究を後押しせねばならないという気持ちになります。他方で、未完成の申請書は確かに読みにくかったり、流れが分かりにくかったりするところがあるかもしれませんが、だからこそ「今はまだ言語化できない何か」の気配が感じられて、とても魅惑的です。ぐるぐると渦巻いて外に出られない何かを覗き込んでみたくなります。

また、「完成版」は計画としてかっちり固まっているので他の人が入る隙が無いようにも感じられますが(申請書はそのように書くものだからですが)、まだ完成していない申請書には「ここはどうするんだろう?」とか「こういうことが起きたらどうするんだろう?」という、ある種の「突っ込み代」があります。そういう「突っ込み代」は、それを問い、補うための誰かが入り込む余地でもあり、未完成の申請書は、完成されたものとはまた異なる形で、新たな共同研究の気配を漂わせています。

アイディア自体について対話をするこのワークショップにもたくさんの隙があります。その場で、共通のコンテクストを探りながら、アイディアをひねり出し、深堀りしていくので、「そのアイディア、面白いけど実際にはどうするの?」を問う余地が沢山あるのです。しかし、その余地こそが他の誰かを受け入れ、対話を広げていくための余白であるようにも思います。

完成形がはっきりと見えないからこそ開かれる協働の可能性があるこのプロジェクトは、新しい形で始動しています。人文知コミュニケーターの間だけでなく、他の機関・分野を超えた人を巻き込んだプロジェクトを目指して、今年度も精力的に活動していきます。乞うご期待!

記事一覧